進展か後退か、エンタープライズ領域における世界のブロックチェーン技術動向 | BlockchainEXEイベント#16

ブロックチェーン関連分野における技術共有、発展、応用に重きをおいたMeetupイベント、第16回のブロックチェーン BlockchainEXEが開催されました。このイベントのレポートをお届けします。(以下、敬称略)

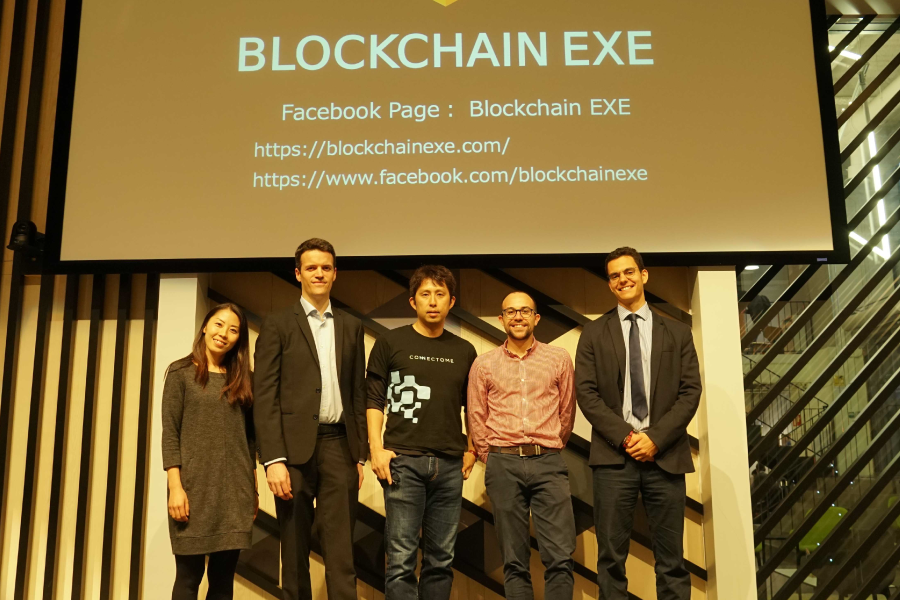

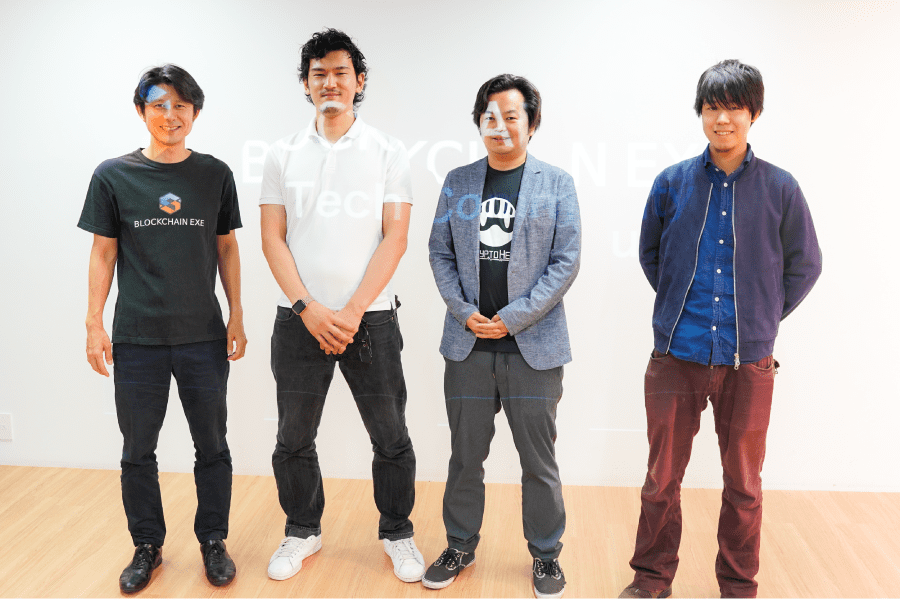

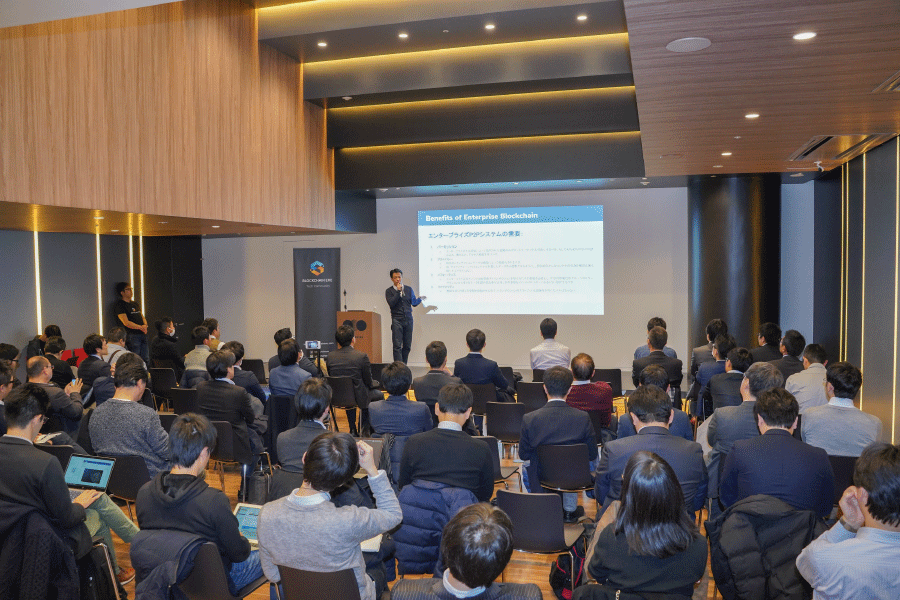

世界のブロックチェーン技術動向と実際のユースケース クーガーCEO | 石井敦

![]()

石井 敦 Atsushi Ishii | クーガー CEO

IBMを経て、楽天やインフォシークの大規模検索エンジン開発。日本・米国・韓国を横断したオンラインゲーム開発プロジェクトの統括や進行。Amazon Robotics Challenge トップレベルのチームへの技術支援や共同開発。ホンダへのAIラーニングシミュレーター提供、NEDO次世代AIプロジェクトでのクラウドロボティクス開発統括などを行う。現在、AI x ロボティクス x IoT x ブロックチェーンによる応用開発を進めている。

|

ブロックチェーンが実際にどのような場所で使われているのかの説明も交えて、現在のブロックチェーンが抱える課題についてのお話がありました。

ブロックチェーンについて

ブロックチェーンのビジョンとしては、「価値のインターネット」です。それを実現させるのは、変更されないデータが積み上がることによって生まれる信頼性となります。インターネットの最初のキラーアプリがEメールで、ブロックチェーンの最初のキラーアプリはビットコインだと言われます。ビットコインが最初のキラーアプリになり得たのは、3つの理由があります。

1つめが、「通貨」。誰もが重視する、わかりやすい価値であったこと。2つめが、データが数値のみで技術的に扱いやすかったこと。3つめが通貨は人から人へと移動するニーズが高く、頻繁に移動する物であるということです。これらの特徴が、ブロックチェーンの特性と合わさったことで、キラーアプリとなり得たのだと思います。

ブロックチェーンとデータの課題と方向性

ブロックチェーンの特徴として、透明性、公明性、トレーサビリティの3つがあります。これらは、データを公開しているからこそ実現していることですが、限られたデータだからこそ成立しているともいえます。逆に、その透明性から、対象データが個人情報や企業の機密情報などになると、リスクが大きいのではないかという懸念もあります。

ブロックチェーンでデータを扱う方向性としては、On chainとOff chainの2種類があります。On chainはブロックチェーン自体にデータを記録するシステムで、データの履歴が確約され、確認の容易さなどがメリットですが、ブロックチェーン内部にデータが残ってしまうため、そのデータが将来的にどうなるのかがわからないというデメリットもあります。

Off chainはブロックチェーン自体にはデータを記録せず、データとの紐付けデータのみを記録するシステムです。紐付けデータのみを残すので、記録データの扱いについての心配がない反面、外部に保存されたデータの信頼性をどう確保するのか、という課題もあります。現在ブロックチェーンでは、On chainとOff chainの使い分けが課題となっています。

既存技術とブロックチェーンの進化

既存技術と比較したときのブロックチェーンの特徴としては、3つあります。

- 管理者がいないこと:命令や指令がなく、ユーザーの要望で動くこと

- 起きた事の取り消しができないこと:ブロックチェーン上では、物理法則のように起きたことは事実として残ります。それにより信頼性が確保されます。

- 改ざんがきわめて難しい:これまでできなかった複雑な関係のデータ共有が可能になったことにより、データを改ざんすることがほぼ不可能になりました。

この特徴を踏まえて、現時点でブロックチェーンに向いている物としては、スピードよりも信頼性が重視されるような物が挙げられます。例えば、ビットコインなどの通貨の処理やサプライチェーン貿易など、多数のユーザーが複雑に関与するトレーサビリティの証明などです。逆に、リアルタイム性が高く、更新頻度が多い物には向きません。

ブロックチェーンと既存システムとの本格的な融合を見据えたときに生まれてくるニーズとしては、主に3つあります。

1.スピード

世の中のリアルタイム化に伴い、処理スピードもそれに近い速度が求められてきます。

2.スケール

データの規模、ユーザー規模の拡大とスピードの両立が課題となってきます。

3.データの保存と機密性

そのデータの特性に応じて、On chainとOff chainの使い分けが求められてきます。

ブロックチェーンとユーザー認証

現状、ユーザーIDを管理する際は、そのデータはそれぞれのサービスやサイトに分散して存在しています。ここでは、そのIDを自分で管理しなければならないため、鍵の問題が発生してきます。要するに、自分の記憶に依存しているためにIDやパスワードを忘れてしまうという事態が起きるのです。ここに、ブロックチェーンが適用してそこにデータを保存することができれば、特定の組織を経由する方法がなくなり、相手が信用できるかどうかを気にせず取引が可能になります。すなわち、ブロックチェーンの仕組みそのものが信用を生み出すことができればシェアリングエコノミーそのものを形成できるかもしれないのです。

シェアリングエコノミーをブロックチェーンで行う場合の課題は、2つあります。1つがスピードの問題で、リアルタイム性への対応が求められること。2つめが、データ以外の部分での問題です。データはブロックチェーン上に残りますが、物自体の管理をすることができないという課題があります。

また、ブロックチェーンとAIやIotとの関連性についても議論されています。ブロックチェーンの抱えるリアルタイム性やデータサイズの問題が解決できれば、数多くの可能性が示唆されています。また、AI成長履歴を残す方法としてもブロックチェーンは注目されています。今後あらゆるシステムがAIを介して動くことが予想され、その仕組みがわからないことは社会にとって大きなリスクとなります。なので、ブロックチェーンでそのデータを管理することによって、透明性を担保することが期待されています。

ブロックチェーンの開発コミュニティの最新動向

現在BitcoinCoreでは、2種類のユーザーバランスの問題が起きています。エンドユーザーおよびその開発者は通貨の送金速度をなるべく上げるというのが基本思想ですが、マイナーとしてはマイニングによる利益をなるべく大きくしたいという考えがあります。このバランスをどうとっていくかが課題となります。

イーサリアムでは、通貨以外の汎用用途の可能性も見据えています。ユーザー認証や、電力会社の自動決済などのシステムを手がけています。

Hyperledger Fabricは、最も多くの事業を手がけている会社です。パーミッション型のブロックチェーンを前提としたシステムで、コンソーシアム型での実用実験を行なっています。

モビリティとブロックチェーン

現在、トヨタが自動運転のデータ共有のためにブロックチェーンを導入していくことを発表しています。改ざんが困難なことや、IDと情報の紐付けなどの特徴は、モビリティに活かしていけるでしょう。

ゲームとブロックチェーン

ゲームはデジタルアセットの集合体です。ゲームにブロックチェーンを導入してデータ管理をすることによって、ゲームソフトを横断したアセットの共有が可能になります。また、また、運営の非中央集権化により、運営会社によらないゲーム運営が可能になり、不正なアイテムやユーザーなども対策することができます。

世界のブロックチェーン動向

BMWやポルシェなどは、ブロックチェーンを使って車の生産履歴、走行履歴などのデータを共有することで、新たな車を開発しようとしています。

ドバイなどでは、ブロックチェーンベース決済プラットフォームの導入が開始されています。

注目の技術動向

メインのチェーンとサブのチェーンを分けることで、費用やリスクの低減を図っています。また、イーサリアムとHyperledger Fabricが提携し、情報共有を行なうようになりました。

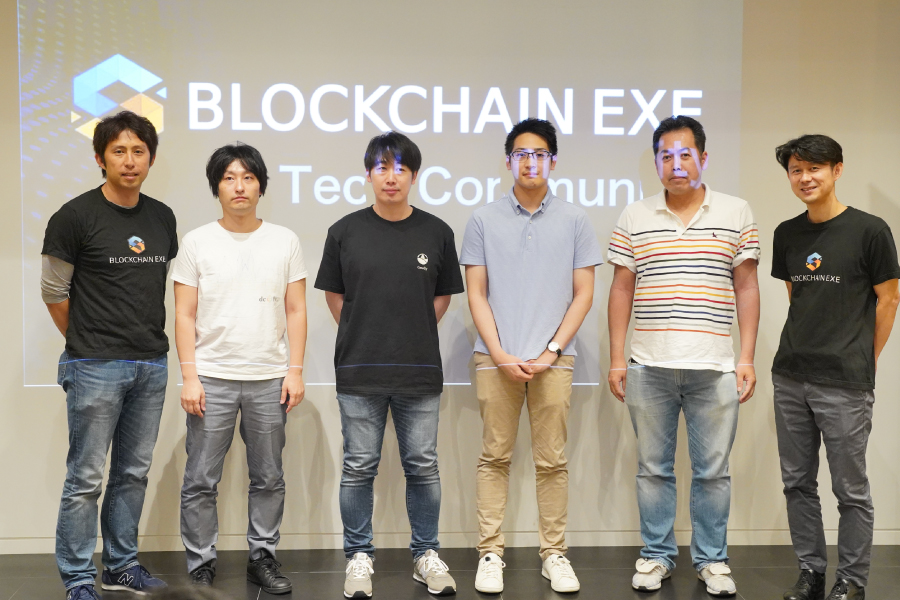

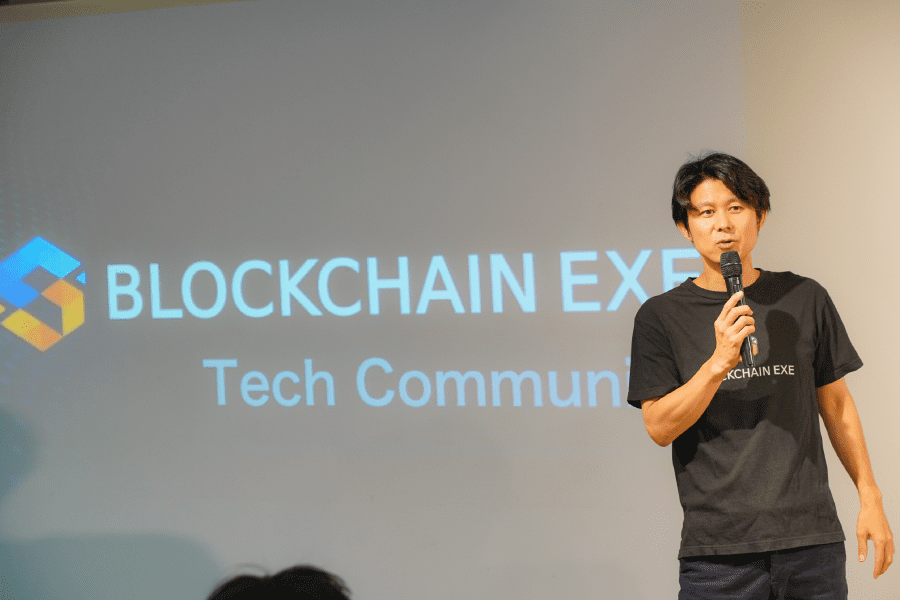

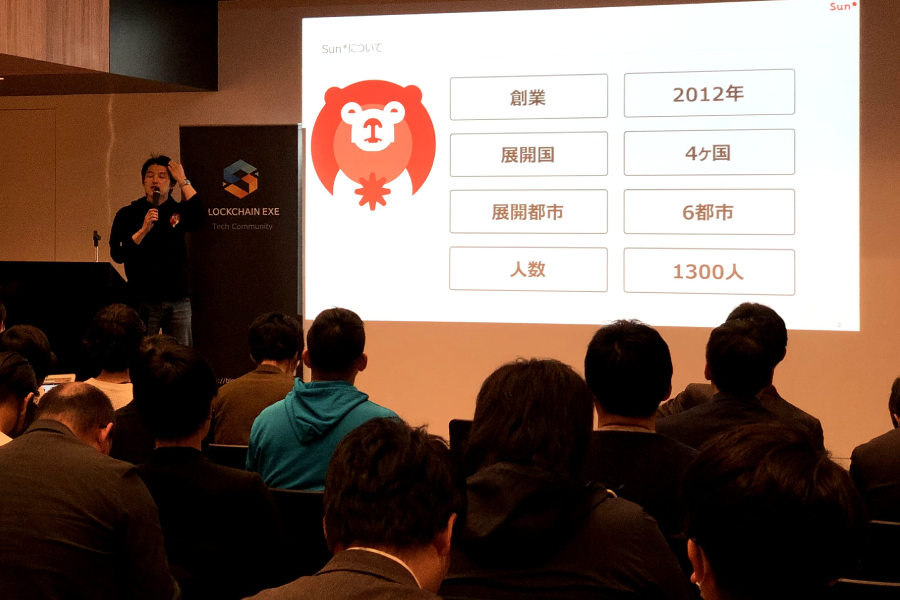

分散型ネットワークを最大限活用するためのパブリックとエンタープライズイーサリアムの動向 EEA Japan代表 | 石黒 一明

![]()

石黒 一明 Kazuaki Ishiguro | Enterprise Ethereum Alliance – Regional Head

高校卒業後、映画監督を目指してロサンゼルスへ留学。大学へ通いながらLAのクラブやバーでDJを始め、ハリウッドのクラブでレギュラーDJとして本格的に活動。DJ活動の中で音楽・映像用のプログラム言語をライブで使用したのをキッカケにプログラミングを始める。

日本に帰国後、現在はクーガーのチーフブロックチェーンアーキテクトとしてコネクトームの開発を進めている。開発を担当したデモがトロントで開催されたEthereumの技術カンファレンスEdConのトップ10スーパーデモに選定される。2018年10月には米国スタンフォード大学にてコネクトームでの開発技術について講義を行った。

また、世界で最初のEnterprise Ethereum Alliance(EEA)の地域オフィスを設立し、EEAのRegional Headを務め、日本のエンタープライズのEthereum導入を支援している。

|

エンタープライズイーサリアムのこれからの需要と、実際のユースケースについてのお話を頂きました。

ブロックチェーンの種類

ブロックチェーンは、主に3つのタイプがあります。1つめが、パブリック型。すべてが均一につながっていて、誰でも見ることのできる形です。完全な非中央集権で、相互運用が可能です。2つめが、プライベート型。誰でも見られるような物ではなく、承認された人しか入れないようになっています。これは、中央集権の形をとっており、メインの物がスピードやサイズを調整できるようになっています。3つめが、コンソーシアム型。先の2つを組み合わせたような形で、部分的にプライバシー化、中央集権化を行なっています。

なぜデータベースをシェアする必要があるのか?

シェアデータベースの場合は、1つの会社の中でデータを管理するという形だが、ブロックチェーンの場合は、それぞれの会社がデータを共有管理することができます。そのため、誰がデータを共有するのか?改ざん不可能性を強制するのか?データの変更、削除権限を持つのか?という問題を解決することができます。

エンタープライズブロックチェーンの需要

エンタープライズのP2Pシステムには、4つの需要があります。

1.パーミッション

認可された組織のみが入れるように、権限の制限をするべき。

2.プライバシー

個人情報や企業機密など、秘匿されるべき情報もあるので、どこまで公開するのか、設定をカスタムしていくことが大事。

3.パフォーマンス

1つのトランザクションから、多くの情報を引き出せるように設計する必要がある。

4.ファイナリティ

ファイナリティがないと、送金したけどいつ届くかわからないという問題が起こりかねないので、確実性が求められる。

WFPでのユースケース | シリア難民キャンプ

WFPとの共同プロジェクトです。食料を送ってもきちんと届いているのか、地域による偏りはないかということが確認しづらいという問題がありました。そこで、ブロックチェーンを導入し、送金を行なうことでローカルのスーパーマーケットの経済圏を活性化させることができました。ブロックチェーンにより、お金の流れも適切に管理することができます。また、安全なID認証、顔認識のみでの支払いも可能となりました。

南アフリカ中央銀行での実証実験

7つの銀行によるコンソーシアム型のブロックチェーン。プライバシー保護を優先した国際送金の実験です。この実験では、99%のトランザクションを2秒以内に完結することが可能になりました。

Blockchain Hype Cycle

ブロックチェーンの動向は、コンピューターの流れに似ています。コンピューターの普及のスピードから考えて、今後ブロックチェーンが普及し、定着して行くには20年くらいかかるのではないかという見方もあります。しかし、現状様々なブロックチェーンのサービスが登場してきているので、そのスピードはもう少し速まるのではないかと思います。

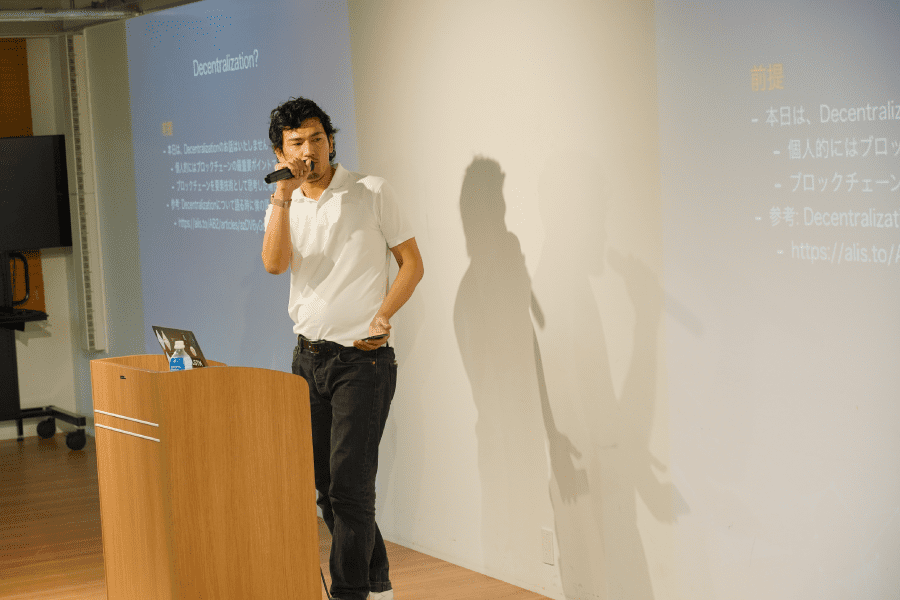

Hyperledger Fabricの技術動向とファイナンシャルエンジニアリング視点でのトークンエコノミー 日本アイ・ビー・エム | 平山 毅

![]()

平山 毅 Tsuyoshi Hirayama | 日本アイ・ビー・エム株式会社 部長 / コンサルティング・アーキテクト

東京都立日比谷高等学校卒業。東京理科大学理工学部卒業。SunSiteユーザーで電子商取引を研究。 早稲田大学MBAファイナンス。GMOインターネット、サイバーエージェント、東京証券取引所、野村総合研究所を経て、アマゾンウェブサービスにて、アーキテクト及びコンサルタントとして、大規模グローバル案件の多くを手掛けた後、 IBM技術部門で、ブロックチェーン、AI、アナリティクス、クラウドを担当。 著作「ブロックチェーンの革新技術〜Hyperledger Fabricによるアプリケーション開発」「絵で見てわかるクラウドインフラとAPIの仕組み」「RDB技術者のためのNoSQLガイド」「絵で見てわかるシステムパフォーマンスの仕組み」「サーバ/インフラ徹底攻略」等 講演多数。東京理科大学ブロックチェーンハッカソン2018優勝。早稲田大学大学院ブロックチェーンクラブオーナー。

Blockchain EXE Meetup #1 ブロックチェーン技術の可能性について解説 Blockchain EXE Code #2 Hyperledger Fabric Composerを使ったブロックチェーンアプリケーションの実装 にも登壇。IBMのBlockchain技術コミュニティのメンバー。Twitter ID : @t3hirayama

|

Hyperledger Fabricのシステムとそのユースケースについてのお話を頂きました。

ブロックチェーンにおけるHyperledger Fabric

Hyperledger Fabricは仮想通貨がメインではなく、分散台帳とスマートコントラクトがメインとなっています。一番大きなポイントはパブリック型なのか、プライベート型なのかということですが、Hyperledger Fabricは中央集権型のプライベート型となっています。

Fintechブームとは

個人的な意見ですが、Fintechはビットコインのことではないと思っています。Fintechとは、スマートコントラクトによって構成されたアプリケーション(DApps等)によるトークンエコノミーの実現のことだと思っています。

Hyperledger Fabricの特徴

Hyperledger Fabricの特徴は5つあります。

- コンソーシアム型の参加方式

- 軽量かつ迅速なコンセンサス方式

- 様々な複雑な事務処理の実現

- トランザクション続行後の最新状態を保持

- チャネルによるブロックチェーンネットワークの論理的な分割

Hyperledger Fabricは仮想通貨やICOの観点ではなく、コンソーシアム内で分散台帳を改ざんできないとう点に重きが置かれています

Hyperledger Fabricの構成要素

- Organization:Hyperledger Fabricのネットワークに参画する組織を表す倫理学的な単位。

- ビア:Organization内のノードを表す倫理学的な単位であり、チェーンコードを保有。

- オーダラー:Endorsementされたトランザクションの結果をブロックチェーンとStateDBに書き込む順番を制限する。

- チェーンコード:スマートコントラクトを実現するためのプログラムで、専用のコンテンツで実行される。

- 分散台帳:Hyperledger Fabricネットワーク内の参加者間で同一の情報を共有するための台帳。

- MSP:Hyperledger Fabricが標準で提供するCA(認証局)、または外部のCAと連携して主にユーザーの登録およびEcertの発行を行なう。

- チャネル:1つのHyperledger Fabricネットワークを論理的に分割したネットワーク

Hyperledger Fabricのユースケース

Hyperledger Fabricのネットワークは幅広く使われています。

1.KYC認証

ブロックチェーンによって、銀行が顧客のKYC情報を集め、検証し、共有し、更新するための安全で非集中的な仕組みを提供しています。

2.ダイヤモンドのトレーサビリティ

ダイヤモンドのシリアル番号を40個以上の属性情報を記録します。

3.食品トレーサビリティ

産地から市場までの道筋を、ブロックチェーンによって管理します。

4.SCM

国際貿易最適化プラットフォームが、2018年の8月に発表されました。

Hyperledger Fabricに対する疑問

Hyperledger Fabricには仮想通貨もスマートコントラクトはあっても、トークン的に役割は少なく単なる台帳管理システムなのではないか?という疑問がわくと思いますが、トークン対応(デジタルアセット機能)はV2で予定されています。そのため、もし実現されれば、複雑な金融商品開発が可能になる予定です。(その後に機能取り込みのスケジュールが延期)

Hyperledger Fabricの設計思想

Hyperledger Fabricでは、場所を選ばず様々な場所で動かせるように、簡単な仕組みで同じフレームワークとすることを目標としています。

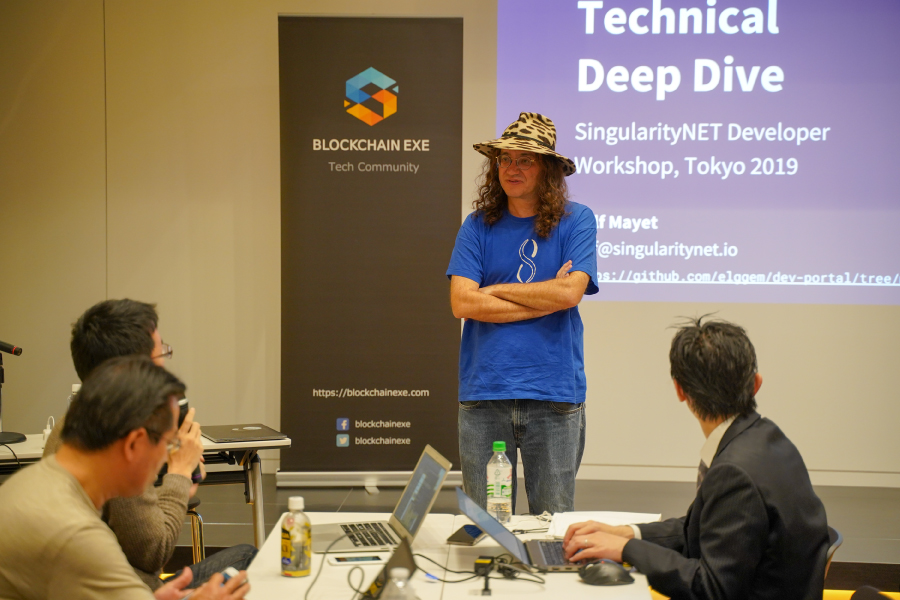

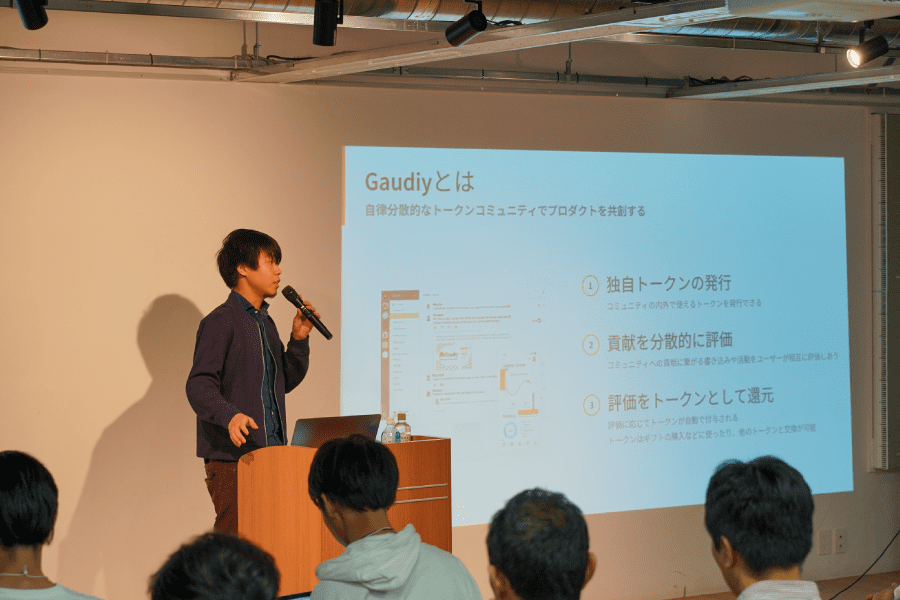

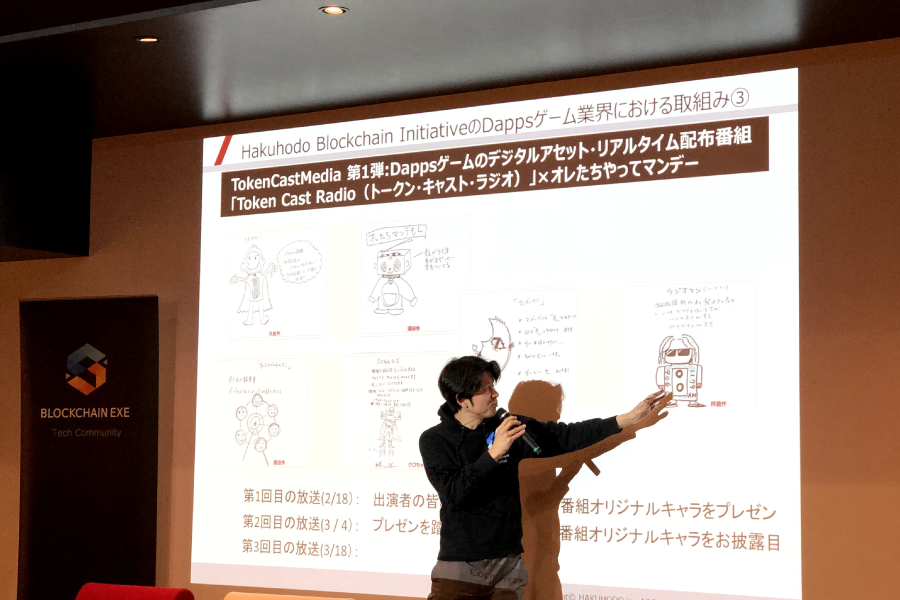

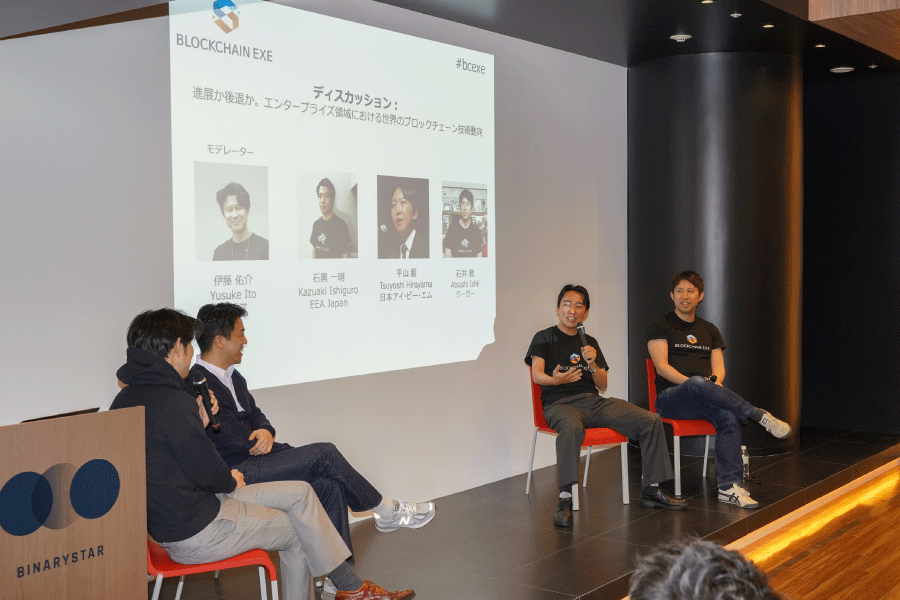

ディスカッション:進展か後退か。エンタープライズ領域における世界のブロックチェーン技術動向|Blockchain EXE #16

ディスカッションでは博報堂ブロックチェーン・イニシアティブであり、Blockchain EXEのコアメンバーでもある伊藤氏がモデレータとして加わりました。

![]()

伊藤 佑介 Ito Yusuke|株式会社博報堂ブロックチェーン・イニシアティブ

2008年にシステムインテグレーション企業を退職後、博報堂にて営業としてデジタルマーケティングを担当。

2013年からは博報堂DYホールディングスに出向し、マーケティング・テクノロジー・センターにて、デジタルマーケティング領域のシステムの開発~運用に従事。

2016年から広告・マーケティング・コミュニケーション領域のブロックチェーン活用の研究に取り組み、2018年9月より博報堂ブロックチェーン・イニシアティブとして活動を開始。その後、次々とマーケティング・コミュニケーション領域のブロックチェーンサービスを開発し、2018年11月5日にトークンコミュニティ解析サービス「トークンコミュニティ・アナライザー」、2019年1月31日に生活者参加型プロモーションサービス「CollectableAD」、2019年2月6日にデジタルアセットリアルタイム配布メディアサービス「TokenCastMedia」をリリース。現在は、さまざまなブロックチェーンベンチャーとコラボレーションしてブロックチェーンの社会実装に取り組んでいる。

|

ブロックチェーンの社会実装の流れ

伊藤氏(司会):ここまでのブロックチェーンの動向を見ていると、適応の幅が狭まっているような気がするのですが実際どうなのでしょうか?

石黒氏:海外では実証実験が増えていますが、幅が狭まっているのは事実です。というのは、法律面から現実的に考えると手をつけられる範囲が限られてきたと言うことではないでしょうか

平山氏:地味で堅い案件が着実に伸びている印象はあります。Hyperledger Fabricは改ざんできないことに力を入れて進めています。そこが評価されれば、法整備や既存システムがないアフリカなどでも実証実験が進む。Hyperledger Fabricの評価ポイントを集中することで社会実装に近づいていくような気がしています。

石井氏:事実、領域が狭まっているのはあります。インターネットと同じ流れですね。ブロックチェーンには様々な機能がある中で1つにしぼったことで、着実に進んでいるのはありますね。

ブロックチェーン思想→ブロックチェーン活用

![]()

伊藤氏(司会):2017年では、論文はほぼホワイトペーパーで、ほぼ詩の世界のような印象を受けたのですが、現在の状況はどうなのでしょうか?

石井氏:以前は思想としてのブロックチェーン。それが混ざっていて、今ようやく自由になったという感じですね。僕はゼロ、イチの発想から解き放たれる必要があると思っています。情報を共有して、使えるところを探していくことが大事だと思います。

伊藤氏(司会):以前はパブリックvsプライベートのような感じがしましたが、両方が近づいてきたのかなという印象は受けますね。

平山氏:確かにそのような過去はありました。今はようやく両方の意味がわかってきたので、その中間のモデルが必要なのかなという気がしています。

”とりあえず作る”が評価される

伊藤氏(司会):直近に入ってきた人たちは、自由な発想があるような気がします。途中から入ってきた人は固定概念がない分自由な発想があって面白いような気がしているのですが、いかがでしょうか?

石井氏:新しいブロックチェーンを理解するのにはコストがかかりますからね。元からいる人たちはそれを嫌っているような感じは受けますね。

石黒氏:イーサリアムはとりあえず作ってみようという姿勢を維持しています。ブロックチェーンを議論していく前にとりあえず作ってみようというのがイーサリアムの考え方ですね。

伊藤氏(司会):ブロックチェーンの現状としては、後退しつつも、それが新たなチャンスにつながって行くような感じがしている状況ですかね。

まとめ

![]()

ブロックチェーンの有用性が社会に受け入れられはじめ、様々な実証実験、運用計画が行なわれていく一方で、課題も浮き彫りになってきているのが現状です。特に、これからのIoT時代に適応していくために、データサイズやスピードの問題の解決は必要不可欠になってくると思います。テーマにある、「進展か、後退か」という問いに対しては、やや後退していると言わざるを得ませんが、ブロックチェーンを実際に適用できそうな分野や、解決すべき課題が明確になりつつあるので、これからまた新たなチャンスが生まれてくるかもしれません。