HAKUHODO Blockchain InitiativeとALISが共同研究を開始!

2017年が日本発のブロックチェーンベンチャーが立ち上がり始めた年だとすると、2018年は国内の大企業が次々とブロックチェーン領域の取り組みを始めた年だと言えるでしょう。

そんな中、国内大企業の一つである博報堂がブロックチェーン技術の活用やトークンコミュニティ形成に関連したビジネスやサービス、ソリューションの開発を支援・推進していくために発足した「HAKUHODO Blockchain Initiative」と、ブロックチェーン技術を活用したソーシャルメディアの運用・構築を行う日本発のブロックチェーンベンチャー「ALIS」が、HAKUHODO Blockchain Initiativeが開発したトークンコミュニティ解析サービス「トークンコミュニティ・アナライザー」を使ってALISのデータを分析して、トークンエコノミーにおける価値交換プロセスの共同研究を2018年11月から開始することになりました。

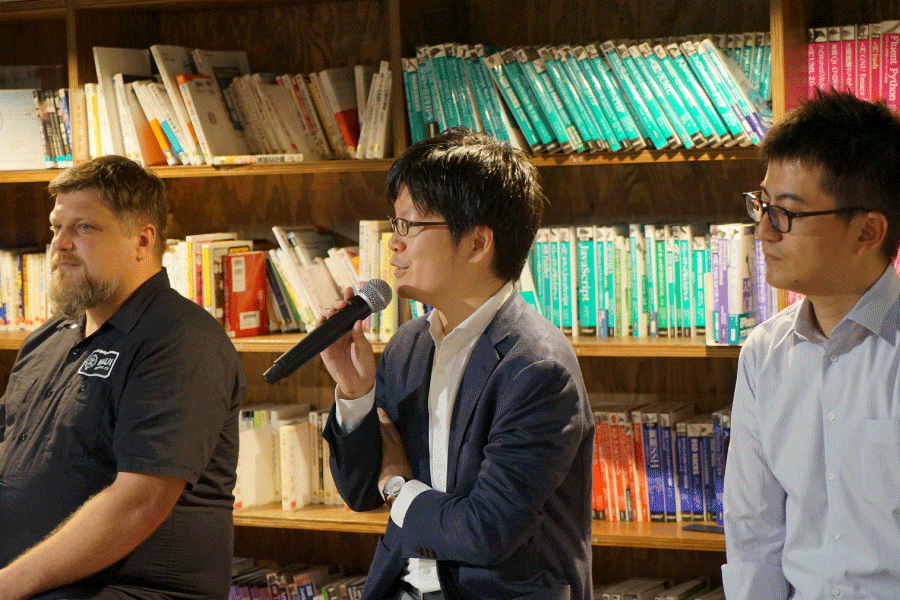

そして、両社がその共同研究を始めることになった舞台裏について、HAKUHODO Blockchain Initiativeの伊藤氏とALISの安氏、水澤氏にBlockchainEXEが独占インタビューしました。

きっかけはコミュニティ

BlockchainEXE:HAKUHODO Blockchain InitiativeとALISの出会いは?

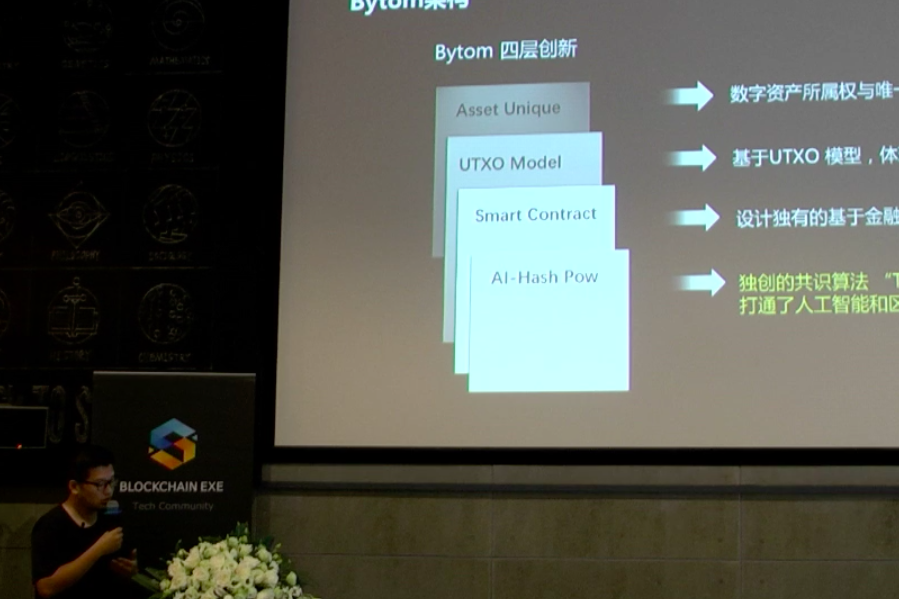

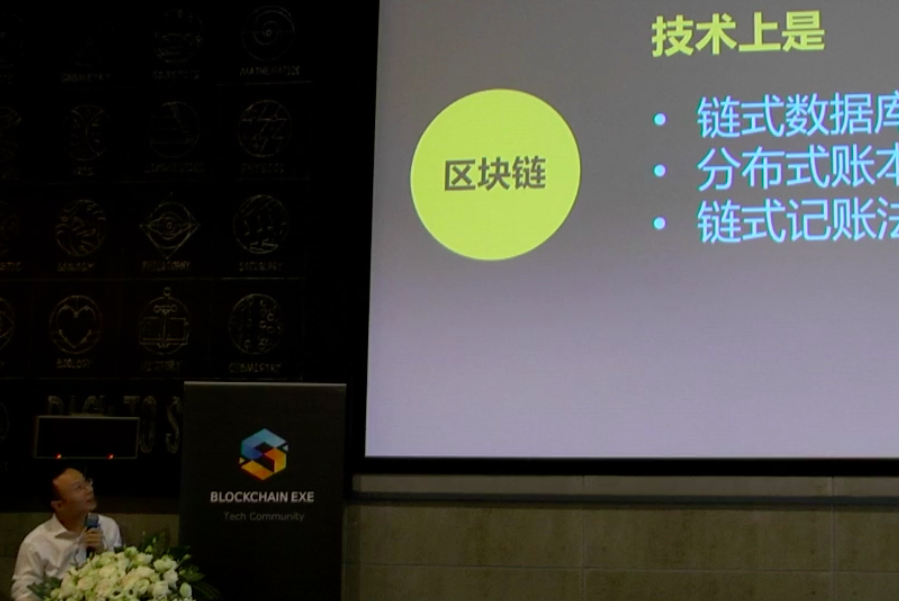

HAKUHODO Blockchain Initiative /伊藤氏:2016年からブロックチェーンについて興味をもつようになった私は、さまざまなブロックチェーンのイベントに個人的に参加していました。そして、2017年5月12日に開催されたブロックチェーンエンジニアコミュニティ「BlockchainEXE」の第1回目のミートアップにいち参加者として行ったことがきっかけで、運営メンバーになりました。

ALIS / CEO / 安氏:2018年5月23日に、「BlockchainEXEの運営メンバーの伊藤です」と見知らぬ人からfacebookに1件のメッセージがありました。

しかも、それは132行にもおよぶ、おおよそFacebookメッセンジャーでは普段見ないような長文の熱いメッセージでした。

しかし、よく読むと、BlockchainEXEというエンジニアコミュニティがいかにすばらしく、その活動に情熱をもって取り組んでいることが、そのメッセージから分かりました。

HAKUHODO Blockchain Initiative /伊藤氏:BlockchainEXEの運営に参加している中で、国内で金融領域以外のブロックチェーンの活用領域で活躍されているALISさんに、その発足当初から注目していて、個人的にも大好きなサービスでした。

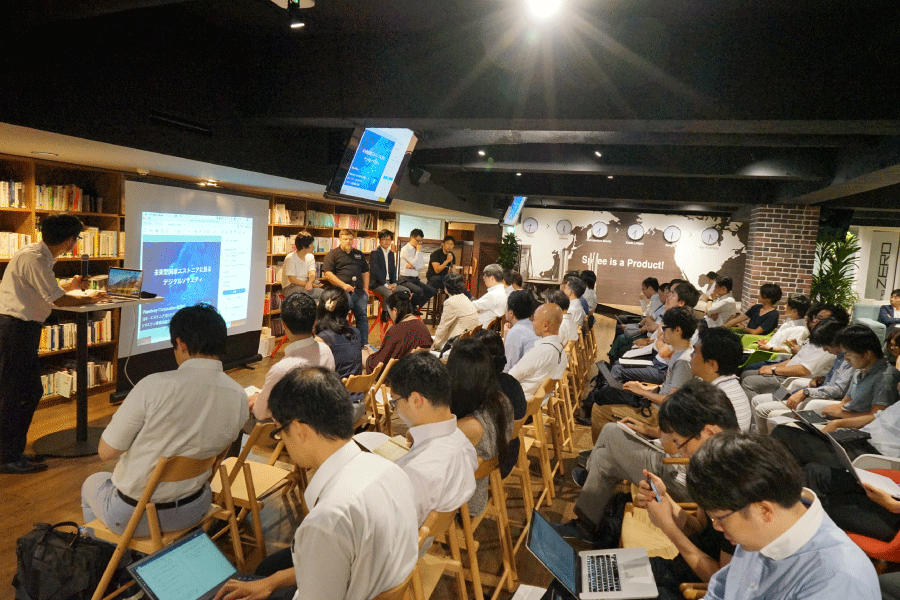

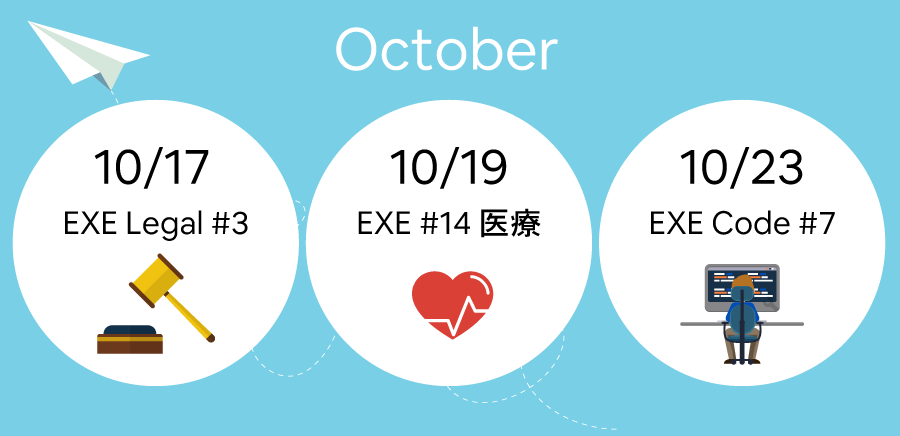

BlockchainEXEは毎回、テーマを設定して、そのテーマに合う国内外で最先端の取り組みをされている第一人者をお呼びしてミートアップを開催していますが、ちょうど「ブロックチェーン×メディア」というテーマを企画している時に、頭に最初に浮かんだのがALISさんで、ぜひその代表の安さんに登壇してもらいたい!という気持ちだけで、もともと面識もない中で、いきなりFacebookのメッセンジャーで、登壇依頼のメッセージを送ってしまいました。今思い返すと、大変失礼なことをしていたので、恐縮です。

BlockchainEXE:その後、HBIとALISで共同研究することに至った背景は?

HAKUHODO Blockchain Initiative /伊藤氏:2018年6月22日にOmiseGOさんが渋谷にオープンしたブロックチェーンベンチャーのコワーキングスペース「Neutrino」のオープニングイベントに参加しました。

会場にブロックチェーン業界の名だたる会社さんがいる中で、たまたま出会った方と、ブロックチェーン上のデータ分析についてお話したところ、盛り上がって気づけばイベントの終了時間になっていました。

その時に出会ったのが実はALISのCMOの水澤さんでした。

ALIS / CMO / 水澤氏:伊藤さんとはそのイベントで会って少し話しただけですぐに意気投合しました。お互い経験は違っても、本来一緒にサービスを盛り上げていく存在のユーザーを、コスト(AさんはCPAいくらだから成功、失敗)として捉えがちなマーケティングへの危機感があって、コミュニティやネットワークを起点とした広げ方への強い興味が根底としてマッチしていたのかもしれません。

そして、翌日の土曜日も、ブロックチェーンに対するお互いの熱い思いを、休日だというのに、Facebookメッセンジャーでやりとりしていました。

HAKUHODO Blockchain Initiative /伊藤氏:水澤さんとは、生活者をエンパワーメントするブロックチェーンで、世の中をよくしていきたい、もっと生活者にフォーカスしたマーケティング手法を開発したいという同じ思いを共有しました。そして、私がALISの大ファンで、このALISが形成しているコミュニティを活性化することに自分も協力したいと申し入れて、当時私が開発していたトークンコミュニティの分析手法についてお話したところ、「ぜひその分析手法を使って一緒に研究しましょう」と言ってもらい、共同研究を始めることで一致しました。

BlockchainEXE:今後、HBIとALISでどんな共同研究を行うのか?

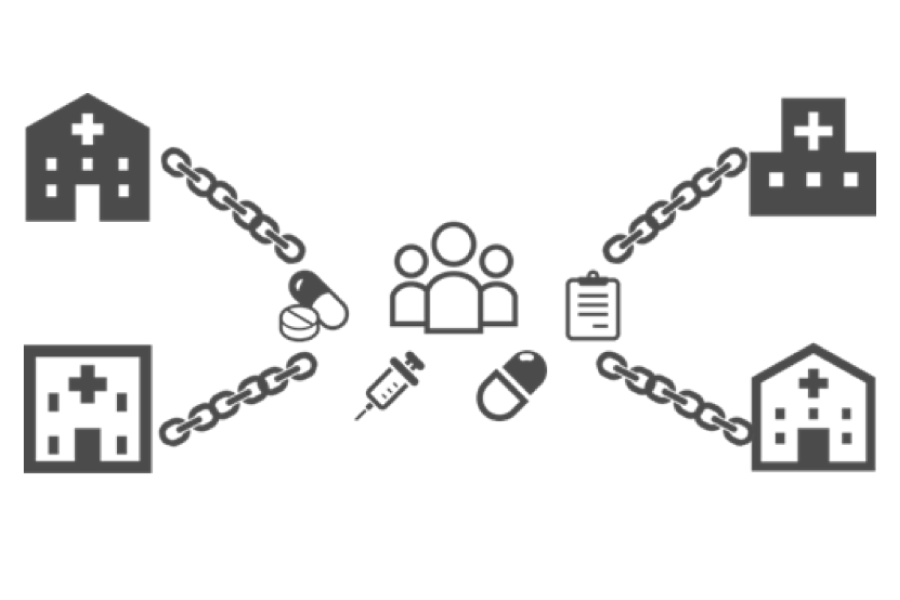

HAKUHODO Blockchain Initiative /伊藤氏:HAKUHODO Blockchain Initiativeは、2018年11月5日に対外リリースしたとおり、グラフ理論をベースとしたネットワーク分析を活用したトークンコミュニティ解析サービス「トークンコミュニティ・アナライザー」を開発しました。そして、この解析手法を活用して、ALISさんのサービスのトークンコミュニティのデータ分析を行い、よりユーザーが活性化するための手法を共に研究していこうということになりました。

ALIS / CMO / 水澤氏:伊藤さんから分析の話をもらって、一度打合せを行うことになりました。

そして、初めて博報堂の赤坂のオフィスに行って打合せをした時に、お披露目してもらったトークンコミュニティ・アナライザーの説明を聞いて、ぜひこれをALISのデータで分析してみたいと思いました。

ALIS / CEO / 安氏:伊藤さんからの共同研究の申し入れを受けて、水澤と相談した結果、ALISのためだけでなく、ブロックチェーン業界全体を活性化するために、コミュニティを科学する研究が必要だという思いに至り、この度、HAKUHODO Blockchain Initiativeさんと共同研究することにしました。

HAKUHODO Blockchain Initiative /伊藤氏:ALISの安さん、水澤さんと私は一つの同じ価値観をもっていると思います。それは「ブロックチェーンは生活者一人一人をエンパワーメントする技術で、ブロックチェーンの社会実装により、より良い社会を創造できる」という思いです。今回のHAKUHODO Blockchain InitiativeとALISの共同研究は、そんなより良い社会の実現に貢献するものでありたいと思っており、この研究成果も広く世の中に発信していきたいと思っています。

BlockchainEXE:博報堂という大企業とALISというスタートアップが、ブロックチェーンというテーマで、社会を良くするための研究を始め、今後のこの活動が世の中にどんな影響を与えることができるのか、楽しみにしたいと思います。今後も、BlockchainEXEでは、ブロックチェーン業界で最先端の取り組みをしている人にフォーカスして取り上げていきますので、お楽しみにして下さい。